1. 메타버스, 그 시작은...

우리가 사는 세상은 과하다못해 포화지경에 이르렀다고 한다. 나한테는 아직도 넓어보이는데! 이제 세상은 하다못해 가상세계로 눈을 돌린다. 가상과 현실을 넘나드는 삶의 플랫폼, 메타버스를 체험해본다.

2. 무엇을 해볼까?

일상을 비집고 들어오는 것이 가상공간이라면 그 공간은 낯설고 현실에서 접하기 어려운 공간이었음 한다. 우리팀은 각자 마음에 있는 기억의 공간, 존재의 의미를 그려보고 싶은 사람들이 모였다. 나의 기억은 할미집으로 거슬러 올라간다. 커버린 지금은 어릴 적 기억하는 감각을 느낄 수 없었다. 어쩌면, 지금은 닿을 수 없는 것을 작업하고 싶었던 것 같다. 건축은 '아직 없는' 공간을 상상하고 창작하는 과정에서 공간적 심상과 감각을 단련한다. 우리는 마치 건축처럼, ‘아직 없는’ 혹은 ‘닿을 수 없는’ 것들을 소재로 삼아 사진을 찍기로 한다.

3. 찍어보고 싶었던...

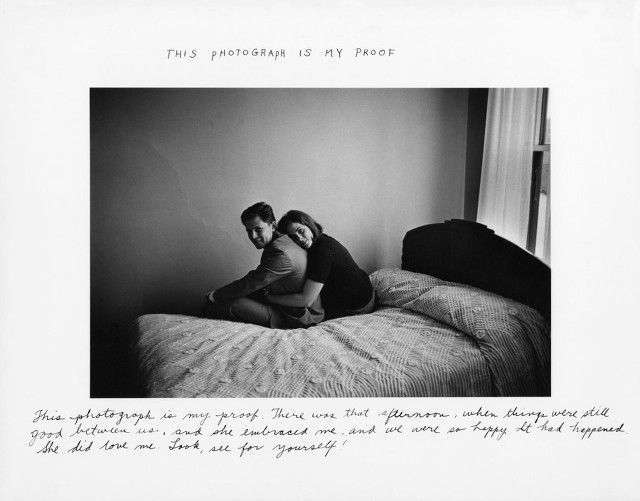

듀안 마이클(Duane Michals)은 말했다.

"사진이 진실을 말할까요? 대부분 사람들은 사진은 진실하다고 말합니다. 저 또한 그렇게 믿고 있지요. 하지만 살짝 더 깊게 생각하면 사진은 진실하지 못합니다. 때론 현실을 왜곡 전달하는 훌륭한 도구가 될 수도 있습니다."

마치 영화의 한 장면을 스틸 컷으로 옮겨 놓은 것 같은 사진은 기존의 사진이 보여주지 못했던 인간의 내면과 꿈, 기억, 욕망, 성, 정치 등 신비하고 불가사의한 비밀의 세계를 담아낸다. 우리는 사진을 바라보는 사람들의 공감을 이끌어내고자 했다. '나'는 누구인가, 쉼, 등등 인간의 존재에 끊임없는 질문을 던지며 작업을 진행했다. ‘나’의 존재를 고민할 새도 없이 바쁜 현대인들의 마음을 치유할 수 있는 작업이 되었으면 한다.

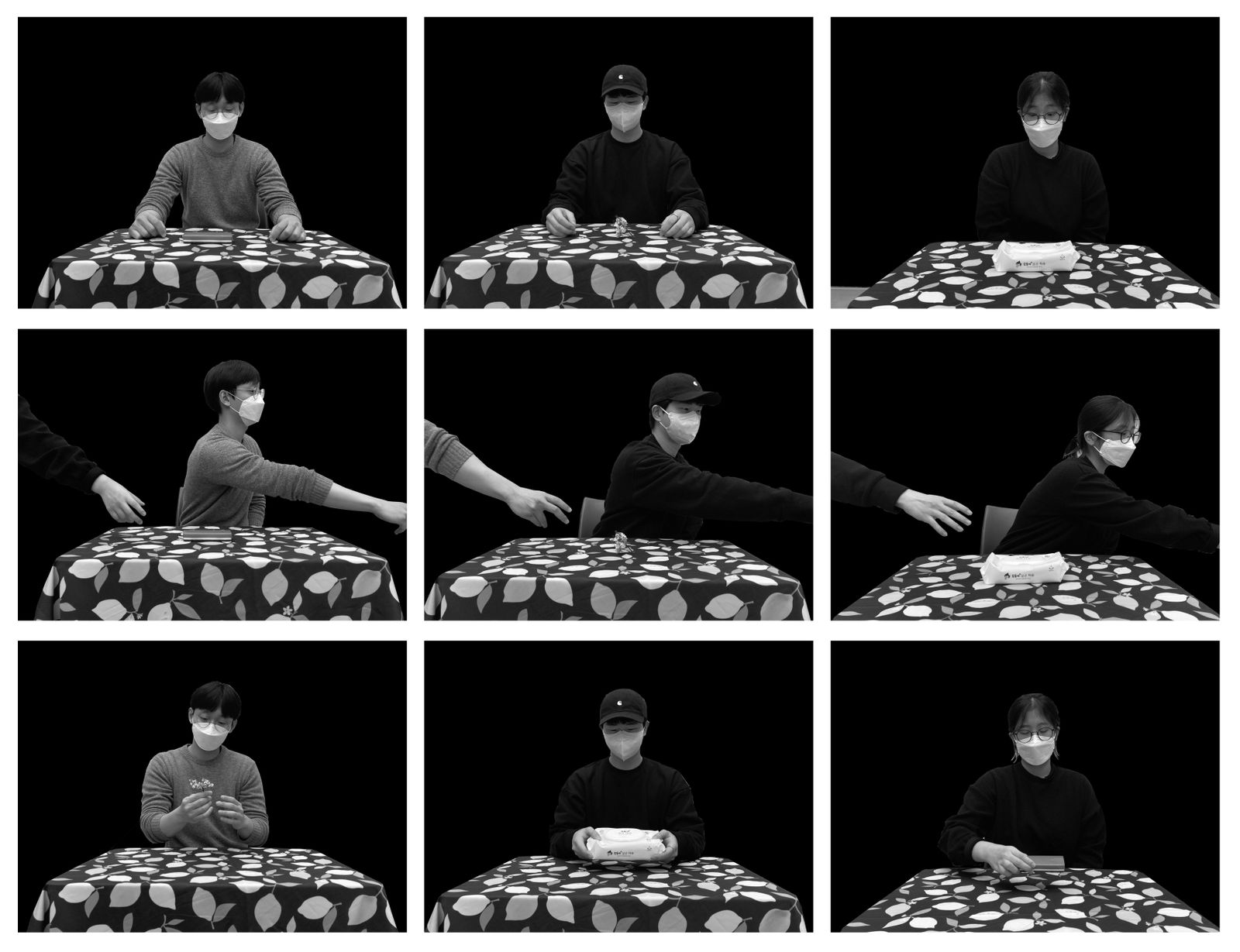

<세 사람>

소재만 생각해둔 이야기를 몇 컷안에 표현한다는 것이 쉽지 않았다. 의미를 함축하기 까지 (순수 작업일로 따지면)며칠이 걸렸던 것 같다. 혼자 작업하는게 아니어서 그랬을까? 내용을 함축하는 것은 농도짙고 건축적이라 느껴졌다.

1년전, 학교 후문 태국 음식점에서 밥을 먹다가 테이블 구석에 쌓인 피자박스가 눈에 들어왔다. 바쁜 저녁 시간, 음식점 사장님이 직원들과 저녁식사로 피자를 먹은 것 같다. 피자박스를 다시보니 나도 배달시켰던 가게인듯하다. 그 피자가게는 시켜먹는 사람이 많아보였다. 분명 피자가게도 저녁시간 바빴을 것이다. 만약, 피자가게도 바빠서 다른 식당에서 배달을 시켜먹었다면? 또한 주문을 받은 그 가게도 바빠서 태국 음식점에서 시켜먹었더라면? 세 가게에는 무슨 일이 있던 것일까?

"자신의 휴식을 위해 남의 휴식을 빼앗는다. 그렇게 모두 쉴 수 없다. 돌고돌아도 모두 제자리일 뿐이다."

나의 휴식을 위해 남의 휴식을 빼앗았지만, 나의 휴식도 누군가의 휴식을 위해 빼앗겼다. 돌고돌아도 결국 제자리인 모습을 쌈을 먹으려는 세 사람의 우스꽝스러운 모습에 비유했다. 세 사람의 앞에는 각자 상추, 고기, 쌈장이 있었다. 쌈을 먹고 싶은데, 상추밖에 없으니, 고기밖에 없으니, 쌈장밖에 없으니 쌈을 싸먹을 수 없었다. 옆 테이블을 보니 각자 부족한 재료들이 보인다. 손을 뻗어 서로의 재료를 탐했지만 결국 세 사람은 쌈을 싸먹을 수 없었다.

<still life>

정물 사진에 대한 갈망이 짙었다. 건축학과 학생으로서, 이미 만들어진 것들을 배경으로 사진을 많이 찍어왔다. 잘 나온 사진을 보면 내가 사진을 잘 찍어서인지, 배경이 멋져서인지 혼란이 생기는데 여기서 시작된 것 같다. 그런 의미에서 이 기회에 작품을 제작해보았다. ‘나는 어떻게 정의되는가. 갖고 있는 물건들로 나를 설명하는 것이 가능한가. 물건은 어떻게 읽히는가’

물건과 나의 관계를 파악할 수 있을까? 사진을 겹쳐보았다.

또 다른 작업

NFT 시장을 경험하며 이런 생각이 들었다. 과연 사람들은 왜 작품을 살까?

디지털 작품은 작품을 감상하기에 최적화되어 있지 않다. 오히려 실물의 작품을 적절한 공간에서 감상하는 것이 작품을 온전히 감상할 수 있는 이상적인 방법일 것이다.

아마도 디지털 작품이 거래되는 가장 큰 이유는 작품의 가격 변동을 통한 이윤 창출때문일 것이다. '어쩌면 디지털 작품은 화폐 그자체가 되어버린 것이 아닐까?' 예술적 가치를 완전히 잃어버리고만 예술품에 대한 비판이 담긴 작품을 만들고자 했다. 스튜디오 사람들의 참여작업으로 예술적 가치가 없는 물건을 팔리는 물건처럼 만들어서 내놓는 것이다. 판매의 흥행은 중요하지 않다. 참여작업을 보는 사람이 예술적 가치에 대해 고민을 할 수 있게 된다면 그것으로 의미는 충분하다.

4. 작품을 산다는 것은...

자, 이제 사진을 내놓아야 한다. 우리는 수업에서 경험하지 않은 메타버스 플랫폼을 택했다. 실물을 가상공간으로 옮기기 위해서다. 이전에는 어려웠지만 nft의 등장으로 실물 작품을 가상으로 옮겨, 거래하는 행위가 가능해졌다. 진위성 문제로 골머리 앓을 필요도 없다. nft는 증명서를 발행해주기 때문이다. 아무런 네임밸류도 없는 우리팀은 메가 디지털 시장에 작품을 던져놓았다. 당연히 팔리진 않았다. 애초에 큰 기대도 없었지만 아쉬운 건 어쩔 수 없는 것일까. 가상에서도 현실의 유명세가 필요했던 걸까, 당연히 그러겠지, 라는 생각들이 스친다. 어떤 울림이 컬렉터를 흔들 수 있는지는 아직도 모르겠다. 작품을 구매한는 것은 작가의 노력, 기법, 추구하는 가치, 던지는 메시지, 경험까지도 함께 구매하는 것이라 생각한다. 그래서 지금의 작업은 초석이라고 생각하고 싶다.

-

다른 메타버스 플랫폼과의 차이점은 확실하다. 돈. 돈이 오가는 시장이다. 그러기에 현실의 영향력이 큰 힘을 발휘하는 곳이었다. 그러기에 디지털작품은 화폐로 소비되는 곳이 nft 시장이였다. 나름대로 의미를 담아 본 사진은 이곳에 어울리지 않는 것 같았다. 멤버쉽이나 시리즈물이 아닌 사진작업도 언젠가 메타버스에서 주거래 컨텐츠가 될 수 있을까?

5. 그래서 메타버스란...

한 학기 지나고 나니, 오히려 파는 경험보다 작품을 알리는 경험이 더 풍부해진 것 같다. 홈페이지를 만들고, ‘지니우크’라는 부캐를 만들고, SNS 계정을 새로 파고, 주변에 홍보를 한다. 관심을 가져주는 이는 적었지만 어쨌든 예술 커뮤니티에 한 발짝 더 다가간 것 같다. nft시장에서 현실과 가상을 넘나드는 메타버스란, 잠재적 예술가와 잠재적 컬렉터 사이의 커뮤니티를 확장시키는데 긍정적이다.

6. 가상세계와의 조우: 가능성과 두려움 사이 그 어딘가

물리적 한계를 뛰어넘어 현실에서 도달하기 어려운 곳에 갈 수 있다면, 그곳은 진짜일까? 가보고 싶었던 욕망은 해소되나? 아니다. 개인적으로 ‘진짜’를 더 갈망할 것 같다. 그렇기에 가상을 만드는 이유는 현실에 없는 것을 구현하기 위함이라고 생각한다. 그런 의미에서 nft 활동, 개더타운 싸이튜브, 그리고 다른 팀의 북-시티, VR해킹, 제페토 트라이애슬론 등등 공간을 만든 것처럼 보이나 공간을 뛰어넘어 소통을 이끌어낸 가상에 걸맞는 프로젝트였다.

-

학기 중 오큘러스를 사용할 기회도 있었는데, 가상은 아직 가상스럽다는 생각에 안도감이 들었다. 현실과 가상을 구분지을 수 있으니 말이다. 그러나 점점 그 둘의 구분이 어려울 것이다. 기술의 발전, 시장은 가상을 과연 가상으로 놔둘까? 가상은 현실을 닮아가고 있다.

<최종 프레젠테이션>

Copyright © uosarch.ac.kr., Some rights reserved.